1948年的解放隆化战斗中,董存瑞的最终遗言,并不是“为了新中国,前进”!老战友表示:就两字。

1948年5月25日,隆化战斗的最后时刻,19岁的董存瑞面临着一个致命的难题。敌人的桥型暗堡卡在解放军进攻路线上,两挺轻机枪封锁了整个冲锋通道。

这座暗堡建在隆化中学东北角,桥身距离地面约两米高,底部光滑没有任何可以放置炸药的地方。董存瑞看了看手中的炸药包,又看了看身后等待冲锋的战友们,心里明白只有一个办法。

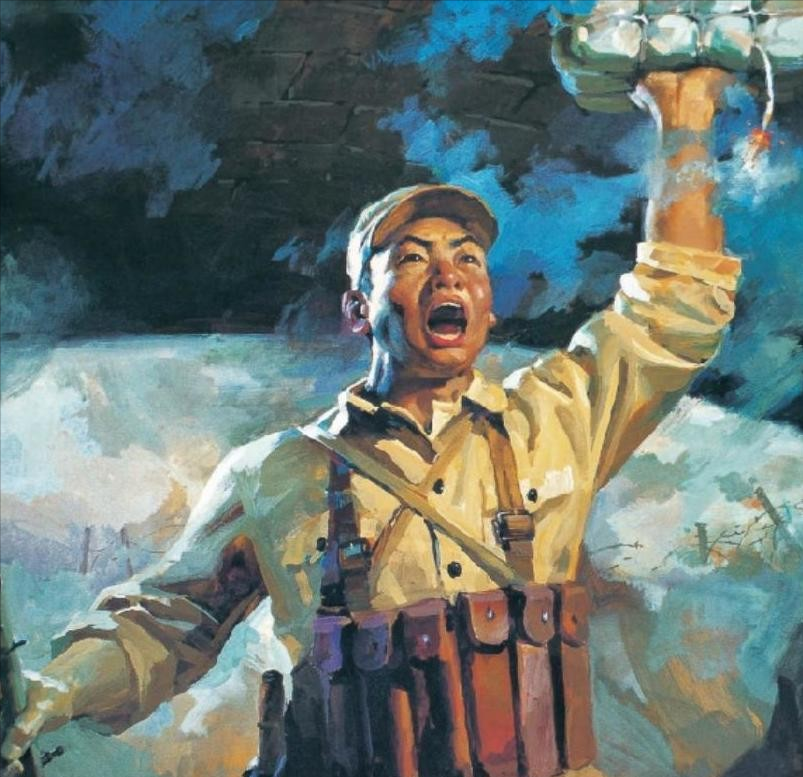

战友郅顺义后来回忆,董存瑞当时并没有喊什么慷慨激昂的口号。他只是对身边的战友大声喊了一句“卧倒!快趴下!”然后左手托起炸药包,右手拉响了导火索。

这个细节和我们在电影里看到的完全不同,电影中那句著名的“为了新中国,前进!”其实是编剧根据解放军宣言的精神创作的台词,目的是为了增强戏剧效果。

真实的董存瑞远比电影中的形象更加丰富,他喜欢在炸药包上画画,有时候画敌人的丑态,有时候写些顺口溜逗战友开心。这些小细节让我们看到了一个活生生的年轻人,而不是一个完美的英雄符号。

在参军之前,董存瑞在家乡怀来县南山堡村当过儿童团长,那时候他就表现出了过人的机智和勇敢。1943年,只有14岁的他就开始给八路军站岗放哨,传递消息。

1945年8月,董存瑞正式参军入伍,被分配到冀热察军区第11旅32团。他个子不高,但身体结实,学东西很快。在部队里,他最擅长的就是爆破,曾经创下了连续炸毁敌人碉堡的记录。

隆化战斗是解放承德的关键一战,这个县城虽然不大,但地理位置重要,敌人在这里修建了大量的防御工事。董存瑞所在的六连负责攻打隆化中学,这里是敌人的一个重要据点。

战斗开始后,六连很快攻占了外围阵地,但就在即将取得全胜的时候,遇到了那座桥型暗堡的阻击。这种暗堡设计很巧妙,既能遮挡炮火,又能形成交叉火力网,是当时最难对付的防御工事之一。

部队尝试了各种办法,包括用炮火轰击和派遣突击队强攻,但都没有成功。暗堡里的机枪手居高临下,任何接近的人都会暴露在火力之下。时间一分一秒过去,后续部队的进攻计划受到了严重影响。

就在这个关键时刻,董存瑞主动请战,他告诉连长,只要能靠近暗堡,就有办法炸掉它。连长知道这意味着什么,但战场上容不得犹豫,最终同意了他的请求。

董存瑞趁着炮火掩护,从侧面摸到了暗堡下面。但他很快发现了问题:桥型暗堡的底部完全是光滑的混凝土,没有任何可以卡住炸药包的地方。如果把炸药包放在地上,爆炸威力根本达不到破坏桥身的效果。

当时的情况非常紧急,暗堡里的敌人随时可能发现他,身后的战友们还在等待着冲锋的信号。董存瑞没有时间犹豫,他做出了那个惊天动地的决定。

爆炸发生后,整座桥型暗堡瞬间坍塌,阻挡六连前进的最后障碍被清除了。战友们很快冲过了这片阵地,但在废墟中再也找不到董存瑞的任何遗物,连一片衣服碎片都没有。

这种彻底的牺牲让所有人震撼,一个19岁的年轻人,用自己的生命为战友们打开了胜利之门。他的名字很快传遍了整个部队,成为了英雄的代名词。

战后,董存瑞被追认为烈士,并被授予“全国战斗英雄”称号。他生前所在的班被命名为“董存瑞班”,至今仍在人民解放军的序列中传承着英雄的精神。

有趣的是,这个班有一个特殊的传统:每次晚点名时,第一个被叫到的名字永远是“董存瑞”。当值班员喊出这个名字时,全班战士会齐声回答“到!”这种仪式已经坚持了75年,从未间断。

2017年,董存瑞生前所在部队在西北地区进行实弹演习时,“董存瑞班”的炮手首发命中目标,精确度达到了百分之百。这个细节或许能说明,英雄的精神确实在新一代军人身上得到了传承。

现在的年轻人可能很难理解,在那个战火纷飞的年代,像董存瑞这样的英雄故事几乎每天都在发生。他们用生命诠释了什么叫做无畏,什么叫做担当。

回过头看,董存瑞的故事之所以能够传承至今,不仅仅是因为他的英勇,更是因为他代表了那一代人的精神品格。在国家和民族面临危难的时候,总有人愿意站出来,用自己的血肉之躯为后人开辟道路。

关于英雄故事的影视化改编,你觉得是应该忠实于史实,还是可以进行适当的艺术加工?董存瑞真实的遗言“卧倒!快趴下!”和电影中的“为了新中国,前进!”,哪一句更能打动你的心?